Choisissez vos cookies 🍪

Fermer

Comment faire un business plan ?

Publié le 26-04-2022 et mis à jour le 22-07-2024

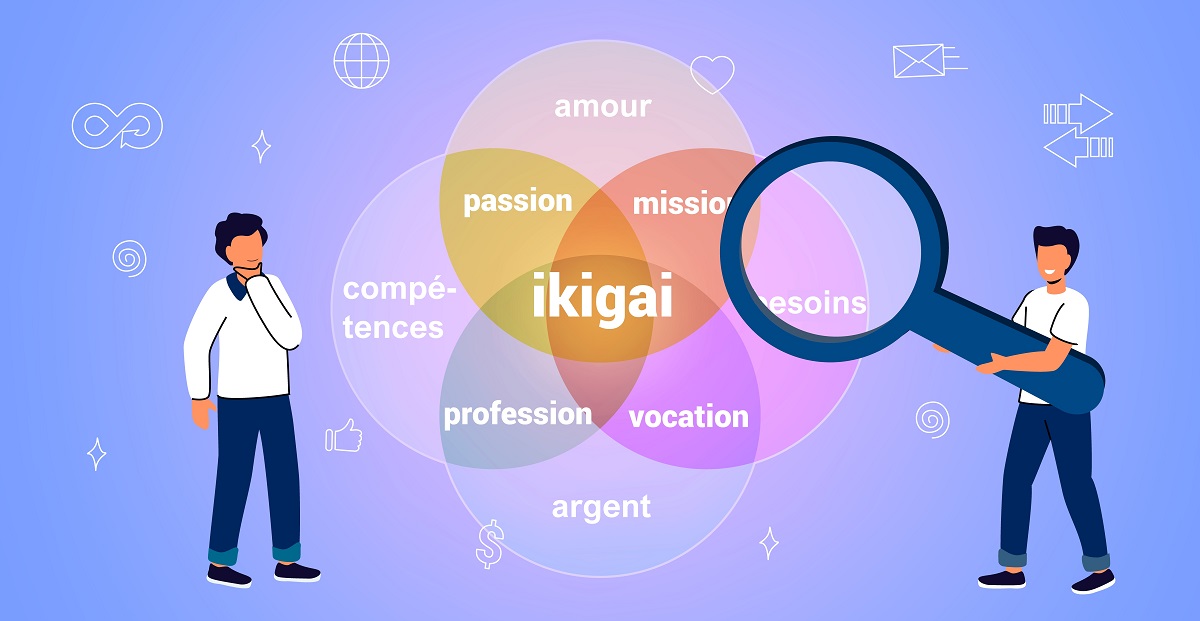

Pour un entrepreneur qui se lance dans la création, le développement d'une nouvelle activité ou la reprise d'entreprise, le business plan ou plan d'affaires est un outil fondamental. Ce document écrit, agissant comme une feuille de route pour le démarrage de l'activité, détaille de manière précise les objectifs à atteindre, les stratégies à mettre en place, et les délais nécessaires.

Le business plan aborde les aspects clés de l'entreprise projetée : il analyse le produit ou service, définit sa place sur le marché et évalue la concurrence. Il inclut également des études sur l'implantation géographique, les ressources humaines nécessaires, et les stratégies commerciales à adopter. Un volet financier détaillé est essentiel, incluant des projections de revenus, de dépenses et de flux de trésorerie. Le business plan est ainsi une boussole guidant l'entrepreneur à travers les étapes initiales de son entreprise tout en offrant un argumentaire convaincant.

Projet d’entreprise : Pourquoi monter un business plan ?

Business plan : Définition

Le business plan (ou plan d’affaires) est un travail préparatoire indispensable, qui conditionne le succès d’une entreprise lors de sa création ou de sa reprise. Il permet de pointer les forces et faiblesses du projet et d’optimiser son déploiement. Il va permettre de formaliser le projet en détaillant comment l’entreprise va mettre en œuvre la création de valeur et la réalisation de chiffre d’affaires.

La réalisation d’un business plan permet d’évaluer et de conforter le projet de création par plusieurs prismes :

- Le réalisme

- La rentabilité

- La maturité

- L'aboutissement

Un business plan ne garantit pas la réussite de l’entreprise, mais il contribue fortement à limiter les possibilités d’insuccès.

Est-il indispensable de faire un business plan (ou plan d’affaires) ?

Grâce au business plan, l’entrepreneur peut évaluer la faisabilité du projet au lancement, mais aussi dans la durée. En réalisant cet exercice, l’entrepreneur pousse la réflexion en éliminant les éventuelles zones floues, afin de rendre crédible l’ensemble de son plan d’affaires sur :

- La maîtrise et la compréhension des activités projetées

- La prévision des stratégies et méthodes adaptées

- Les facteurs de motivation du porteur de projet

- Les prévisions financières

- L’équilibre économique global du projet

Le futur chef d’entreprise identifie ainsi les besoins humains, techniques, commerciaux, intellectuels et financiers. Grâce au prévisionnel d’exploitation, qui lui donne une vision économique de l’activité sur 3 à 5 ans, il quantifie les ressources financières nécessaires au démarrage et dans la continuité.

Un entrepreneur ne pouvant réussir seul, la cohérence de son projet va également permettre de convaincre ses partenaires (notamment financiers) de le suivre.

Établir un business plan : Pour qui ?

Le business plan est destiné à l’entrepreneur en interne

Le business plan permet à l’entrepreneur de :

- Structurer et viabiliser son projet,

- Avoir une feuille de route au fil du temps.

Il est judicieux de prévoir différentes hypothèses (optimiste, normale et pessimiste), surtout afin d’anticiper les cas de figure les moins favorables et les aléas intra et extra-entreprise. Dans ce cadre, ce document pourra être ajusté dans le temps en fonction de la réalité rencontrée, avec comme objectif permanent de constituer un cap cohérent à suivre.

Le business plan est aussi une aide au management, car il permet de fixer des objectifs clairs à chacun et de mesurer les variations entre prévisions et réalisations. Les collaborateurs du chef d’entreprise sont souvent amenés à suivre ce document, qui peut être segmenté selon les rôles.

Le business plan pour les banques et autres organismes financeurs externe

L'élaboration d'un business plan adapté à des interlocuteurs tels que les banques et les organismes de financement externe nécessite une approche spécifique : il peut être modulé pour inclure ou non certaines informations clefs ou sensibles. Il est donc essentiel de comprendre les attentes et les critères d'évaluation propres à chaque financeur pour présenter un plan d'affaires adéquat.

Cependant, la transparence, la maîtrise des différents facteurs, l’exhaustivité et l’objectivité du plan d’affaires sont des éléments fondamentaux pour un financeur. Un business plan doit démontrer une compréhension approfondie de tous les facteurs qui influencent l'activité, y compris le marché, la concurrence, les risques potentiels, et les stratégies de croissance.

Le business plan doit présenter des prévisions et des analyses réalistes, évitant l'optimisme excessif. Les financeurs, notamment les banques, évaluent la viabilité et la rentabilité de l'entreprise principalement à travers ce document. Ils recherchent des informations claires et factuelles pour mesurer le risque associé à l'investissement ou au prêt.

Comment rédiger un business plan ? Les étapes

Faire un business plan structuré : l’entrée en matière

Voici les premiers éléments qui doivent ressortir dans votre business plan :

- Le résumé (synthèse ou executive summary) : Le résumé doit « accrocher » le lecteur en maximum 2 pages, lui donner une vision d’ensemble claire et envie d’en savoir davantage.

- L’origine du projet et le contexte global : Cette partie met en avant le « storytelling », en ancrant la pertinence du projet dans une histoire de vie (personnelle ou professionnelle), qui donne du sens à la démarche dans le contexte actuel.

- L’équipe : Il est fondamental de présenter les compétences et rôles des fondateurs dans le projet et de leur équipe, afin que le lecteur « humanise » les protagonistes et corrèle les atouts de chacun aux tâches nécessaires pour atteindre l’objectif. Ce point doit être particulièrement travaillé dans le cas d’une reprise sous forme de LBO.

- Le marché : Le lecteur doit être rassuré par votre bonne compréhension du marché. L’étude de marché permet de connaître la clientèle, la concurrence (directe et indirecte), les opportunités et les risques divers.

Faire un business plan structuré : le vif du sujet

Voici le cœur de votre business plan :

- Le produit ou le service : Le décor étant planté, vous pouvez présenter votre offre en la décrivant clairement, en évitant le jargon trop technique dans la mesure du possible.

- Le modèle économique (business model) : Cette partie consiste à détailler la valeur apportée par l’entreprise, ainsi que la façon dont est monétisée son offre.

- La stratégie : L’on s’attache ici à préciser les stratégies commerciales et marketing prévues pour pénétrer le marché. On y retrouve la notion de product market fit (adéquation entre l’offre et le client). C’est ici également que l’on précise le marketing mix, basé sur les politiques de produit, prix, distribution et communication.

- Les moyens : Cette étape permet de mettre en avant les outils d’exploitation nécessaires ou dont on dispose déjà. On détaille ici les ressources humaines nécessaires à l’exploitation.

- Le juridique : Précisez la forme juridique de l'entreprise (Sas, Sarl, etc.) et la répartition du capital. Pour un rachat d'entreprise, il faut mentionner les éléments clés, comme les conditions de garantie actif-passif ou les clauses d’earn out négociées.

Faire un business plan structuré : le dossier financier

L’argent étant le nerf de la guerre, les prévisionnels financiers sont le cœur du business plan. On y retrouve différentes parties composant le prévisionnel d’exploitation, qui détaille :

- Les revenus et charges d’exploitation sur trois ans (ou plus) au moyen d’un compte de résultat prévisionnel pour chaque année.

- Le seuil de rentabilité ou point mort est le niveau où l'entreprise couvre ses coûts et commence à générer des bénéfices. Ce seuil varie (journalier, mensuel, etc.) selon l'activité de l'entreprise et la fréquence des revenus.

- Le plan de trésorerie sur les 12 prochains mois, qui indique par mois les flux de trésorerie (encaissements et décaissements), et la capacité de l’entreprise à financer son activité.

- Le plan de financement, tableau listant les besoins financiers (fonds de commerce, matériel, etc.) et les ressources (apport personnel, prêts, etc.). Il peut inclure un plan sur trois ans pour évaluer l'évolution financière à moyen terme, crucial en cas de clause d'earn out pour un complément de prix ultérieur lors d'une reprise.

- Le tableau d’amortissement du crédit complète le plan de financement, en indiquant les charges financières (intérêts) et le capital à rembourser, afin de renseigner le compte de résultat prévisionnel.

Faire un business plan structuré : les annexes

La création d'un business plan structuré est une étape cruciale pour toute entreprise, et les annexes y jouent un rôle fondamental. Cependant, il est inutile et contre-productif de surcharger le business plan avec de nombreuses annexes :

- Sélection et organisation des annexes : Privilégiez les documents les plus pertinents pour les investisseurs et parties prenantes. Une fois sélectionnés, organisez-les logiquement, soit chronologiquement, soit par thème, dans un dossier distinct.

- Numérotation et référencement : Numérotez et référencez clairement chaque annexe dans le business plan pour faciliter la navigation et l'accès rapide à des informations complémentaires.

- Contenu des annexes : Les annexes doivent contenir des documents essentiels comme des études de marché, profils de l'équipe, projections financières, plans de produits/services, accords légaux et lettres d'intention, tous apportant une valeur ajoutée.

Comment rédiger un business plan ? Nos conseils

Monter un business plan pour apporter des réponses claires

S’il n’existe pas de trame standard pour rédiger un business plan, il faut garder à l’esprit qu’il doit être clair, facilement compréhensible et présenter le projet dans un ordre logique. Étant un outil de prise de décision, sa teneur et sa présentation doivent s’adapter aux objectifs et aux interlocuteurs.

Un bon business plan doit répondre clairement à ces questions :

- D’où part le porteur de projet ?

- Quels objectifs vise-t-il ?

- Comment prévoit-il de les atteindre ?

- Au rythme de quel calendrier ?

En parcourant le dossier, le lecteur doit pouvoir comprendre rapidement et facilement :

- L’objet du projet

- L’offre proposée et le besoin auquel elle répond

- L’origine du projet, les compétences et les buts de son porteur

- La solidité et la crédibilité du projet

Les éléments clés pour réaliser un business plan

Il s’agit avant tout de faire preuve de bon sens, et de se mettre à la place du lecteur. Un bon business plan présente les atouts suivants :

- La clarté : La clarté du dossier, assurée par un style rédactionnel accessible et une présentation soignée, facilite sa compréhension et favorise son acceptation.

- La concision : un dossier synthétique de 20 pages vaut mieux qu'un de 100. Les lecteurs apprécient cette brièveté. Pour les annexes, il est préférable de les rassembler séparément.

- L’aspect : On n’a pas deux chances de faire une bonne première impression ! Un dossier soigné envoie un message positif fort sur la personnalité du porteur de projet.

- La structuration : La structuration efficace d'un dossier implique la création d'un sommaire clair et l'organisation des sections selon cet ordre, facilitant une navigation fluide.

- L’objectivité et la précision : les informations factuelles et étayées par des références vérifiables sont plus valorisées que les éléments subjectifs ou estimatifs.

- L’exhaustivité : Tout ce qui est non-dit ou sous-entendu par l’auteur sera incompris ou non-sus par le lecteur. Il ne faut donc rien oublier dans le business plan, tout en restant concis.

- La mise en valeur : Il faut présenter son projet aux financeurs, en mettant en avant ses atouts sans exagération. Des synthèses en fin de partie peuvent renforcer les points forts.

- L’anti-monotonie : Aérer les blocs de textes, faire des phrases courtes et briser la monotonie du déroulé avec des illustrations est un bon moyen d’entretenir l’intérêt du lecteur.

Création d’un business plan : Et après ?

Votre business plan sera étudié par les financeurs que vous aurez sollicités. S’il retient leur attention, l’étape suivante est un rendez-vous sur place. Ce rendez-vous de découverte permet au financeur de faire votre connaissance en face-à-face. Ce n’est pas un rendez-vous anodin, et si vous êtes reçu sur la base d’un business plan bien construit et motivant, tout n’est pas gagné pour autant.

Votre interlocuteur vous posera des questions dont les réponses sont déjà dans votre business plan. Ceci afin de :

- S’assurer que vous connaissez bien les paramètres du projet que vous lui avez soumis

- Comparer la cohérence de vos propos avec ceux du business plan

- Mesurer votre aisance à présenter le projet sans l’appui d’un document préparé

- Évaluer votre capacité à répondre à des points non soulevés auparavant et votre réaction face à l’imprévu (quotidien des chefs d’entreprise)

C’est pourquoi il est fortement recommandé de bien connaître le contenu de son business plan et de s’entraîner à le présenter « sans filet ». Et bien entendu, c’est au moment de cet entretien avec le financeur que les éléments potentiellement oubliés dans le business plan ressortiront et vous seront opposés. D’où la nécessité d’élaborer soigneusement le business plan bien en amont.

Evaluez en ligne l'entreprise que vous voulez acheterModel business plan : 3 exemples

Exemple de business plan pour une activité de restauration

- Étude de marché : Identifiez les tendances et besoins clients, incluant les préférences actuelles comme le veganisme. Évaluez rapidement les concurrents, leurs atouts et faiblesses.

- Valeur ajoutée : Précisez ce qui distingue votre entreprise, en mettant l'accent sur l'innovation et l'éco-responsabilité.

- Stratégie de commercialisation : Développez un plan pour gagner et fidéliser les clients, notamment via des dégustations, partenariats locaux et distribution de prospectus.

- Organisation et structure : Sélectionnez la structure juridique et le statut de l'entreprise, et détaillez la composition de l'équipe et les installations nécessaires.

- Offre de produits et services : Résumez vos produits et services, vos méthodes de production, l'approvisionnement et les mesures de qualité et sécurité.

- Planification financière : Présentez des prévisions financières sur trois ans, un plan de financement, le seuil de rentabilité et la gestion du budget.

Exemple de business plan pour une reprise d’entreprise

- Résumé Exécutif : Présentez les clés du projet, les défis et les actions principales.

- L'équipe : Introduisez-vous et vos partenaires, votre expérience et motivation.

- Projet de reprise : Expliquez brièvement la méthode de reprise et la transition.

- Aperçu de l'entreprise : Donnez un bref historique et décrivez la structure actuelle.

- Produits/Services : Résumez l'offre actuelle et les opportunités de développement.

- Concurrence : Abordez rapidement le secteur et les principaux concurrents.

- Plans de Développement : Esquissez vos idées d'amélioration et les ressources nécessaires.

- Finances : Justifiez la rentabilité à court terme et présentez votre plan financier.

Exemple de business plan pour la création d’une entreprise de conseil

- Compétences : Décrivez brièvement votre expertise et vos atouts face aux concurrents.

- Marché cible : Identifiez votre clientèle et leurs besoins spécifiques. Résumez votre approche pour les atteindre.

- Services : Présentez succinctement vos services et leur valeur ajoutée pour les clients.

- Modèle économique : Expliquez comment vous allez générer des revenus et présentez un aperçu de votre structure tarifaire et prévisions financières.

- Stratégie marketing : Décrivez votre approche marketing, en mettant l'accent sur les canaux clés et les stratégies promotionnelles.

Pour conclure, il est essentiel de rappeler que ce document est un outil stratégique et opérationnel crucial pour la réussite d'une entreprise. Il doit être clair, concis, et refléter une compréhension profonde du marché, du produit ou service, et du modèle économique envisagé.

Un business plan bien conçu est non seulement un guide pour l'entrepreneur, mais aussi un argument de poids pour convaincre les investisseurs et partenaires financiers. Vous aussi vous souhaitez avoir une estimation de la valeur d’une entreprise avant sa reprise ? N’hésitez pas à tester notre outil : Je teste !

F.A.Q

Construire un business plan : 3 questions

Un business plan comprend plusieurs volets, destinés à présenter de manière exhaustive le projet. Résumé, genèse du projet, contexte, équipe et marché plantent le décor. Descriptif de l’offre, business model, stratégie et moyens entrent dans le vif du sujet. Le dossier financier complète et étaye le propos par des chiffres cohérents.

Pour trouver un business plan, vous pouvez consulter des modèles en ligne, utiliser des logiciels de business planning, vous adresser à des chambres de commerce ou réseaux d'entrepreneurs, ou encore consulter des livres et guides dans les bibliothèques. Des conseillers en création d'entreprise et des formations en entrepreneuriat peuvent également vous être utiles. Choisissez la ressource qui correspond le mieux à votre secteur et à vos besoins.

Le business plan est un document préparatoire réalisé lors d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. Il détaille toutes les facettes du projet, en précisant objectivement comment l’entreprise va être organisée, créer de la valeur, réaliser du chiffre d’affaires et pérenniser.