Choisissez vos cookies 🍪

Fermer

Comprendre et établir un compte de résultat

Publié le 05-04-2023 et mis à jour le 17-07-2024

État financier établi à l'issue d'un exercice comptable, le compte de résultat donne une vision claire des performances d'une entreprise sur cette durée.

Il est l'un des éléments constitutifs du bilan comptable qui permet d'apprécier la santé financière d'une entreprise.

Pour cela, le compte de résultat doit rassembler les bonnes données comptables (charges et produits) et permettre les calculs des résultats qui faciliteront les différentes lectures et analyses qui en sont faites.

Grâce à ces données ainsi mises en lumière, le compte de résultat oriente les choix quant au pilotage de l'exploitation, sa rentabilité et les perspectives d'évolution de l'activité exercée.

Définition et composition du compte de résultat

Le compte de résultat est un document indispensable dans la tenue de la comptabilité.

En tant que récapitulatif, il classe les mouvements comptables de l'entreprise en plusieurs catégories et les présente sous forme de produits, charges et résultats.

La rigueur apportée à sa constitution permet le calcul de nombreux indicateurs précis et essentiels pour dégager un état financier de l'entreprise (activité, rentabilité, trésorerie…).

Qu'est-ce qu'un compte de résultat ?

Le compte de résultat est un document comptable qui présente l'ensemble des produits et des charges d'une entreprise sur une période donnée.

Également appelée « exercice comptable », cette période dure en général 12 mois consécutifs et peut être alignée ou non sur une année civile.

Le compte de résultat permet donc de détailler, sur l'exercice choisi, les entrées et sorties d'argent. Si ces premières sont supérieures aux secondes, l'entreprise est bénéficiaire.

Le compte de résultat, listant les événements passés, est à différencier du compte de résultat prévisionnel.

Evaluez en ligne l'entreprise que vous voulez acheterEn effet, pour ce dernier, il s'agit d'établir un compte de résultat sur une période future. Il constitue donc une hypothèse de ce à quoi pourront ressembler les comptes de la société sur cette période à venir.

Le compte de résultat prévisionnel est notamment utile lors d'une création d'entreprise ou du financement d'un projet conséquent en interne.

En effet, pour ce dernier point, une vision claire est nécessaire sur les coûts engagés et les revenus escomptés.

Les différentes catégories qui composent le compte de résultat

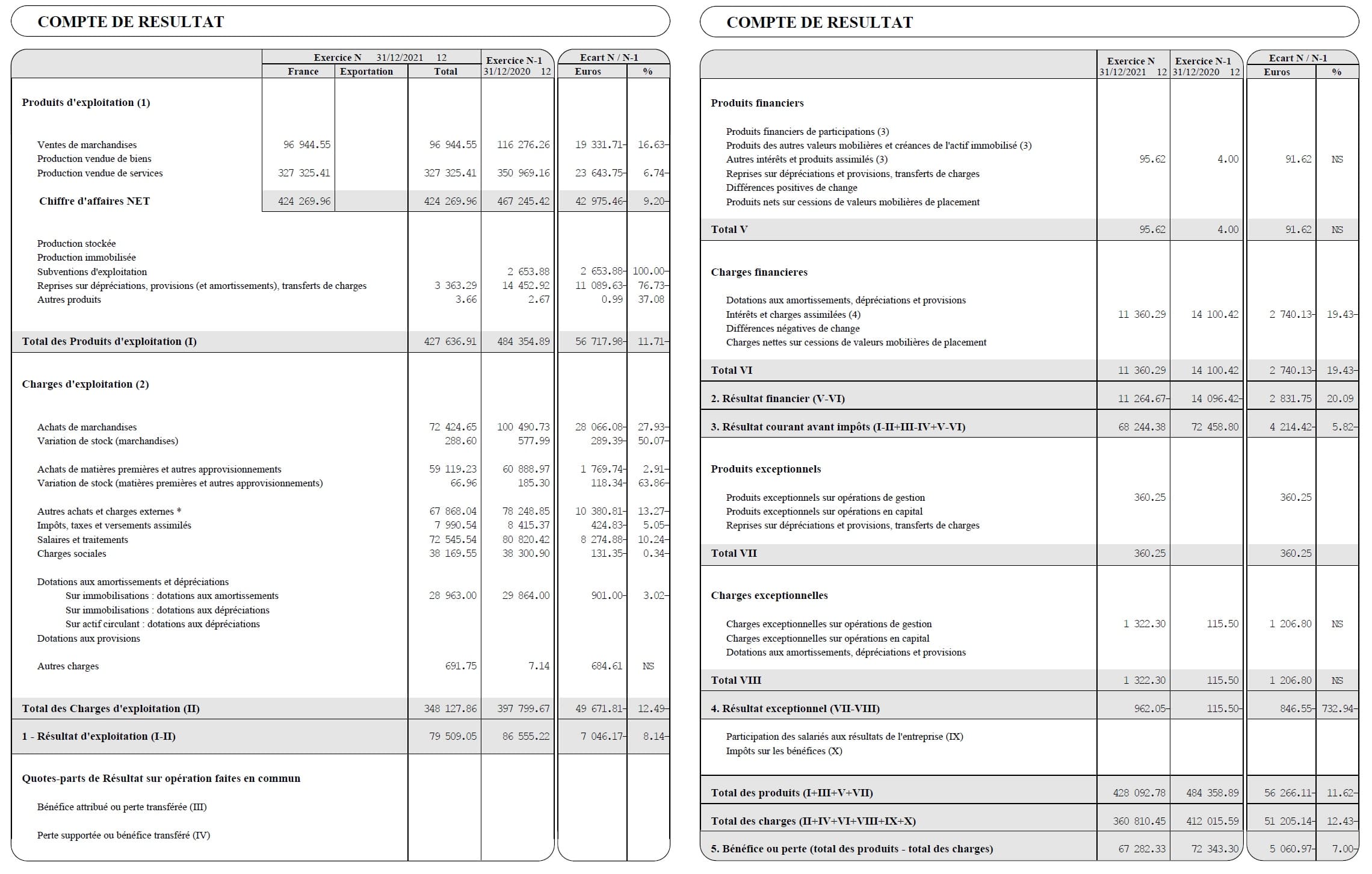

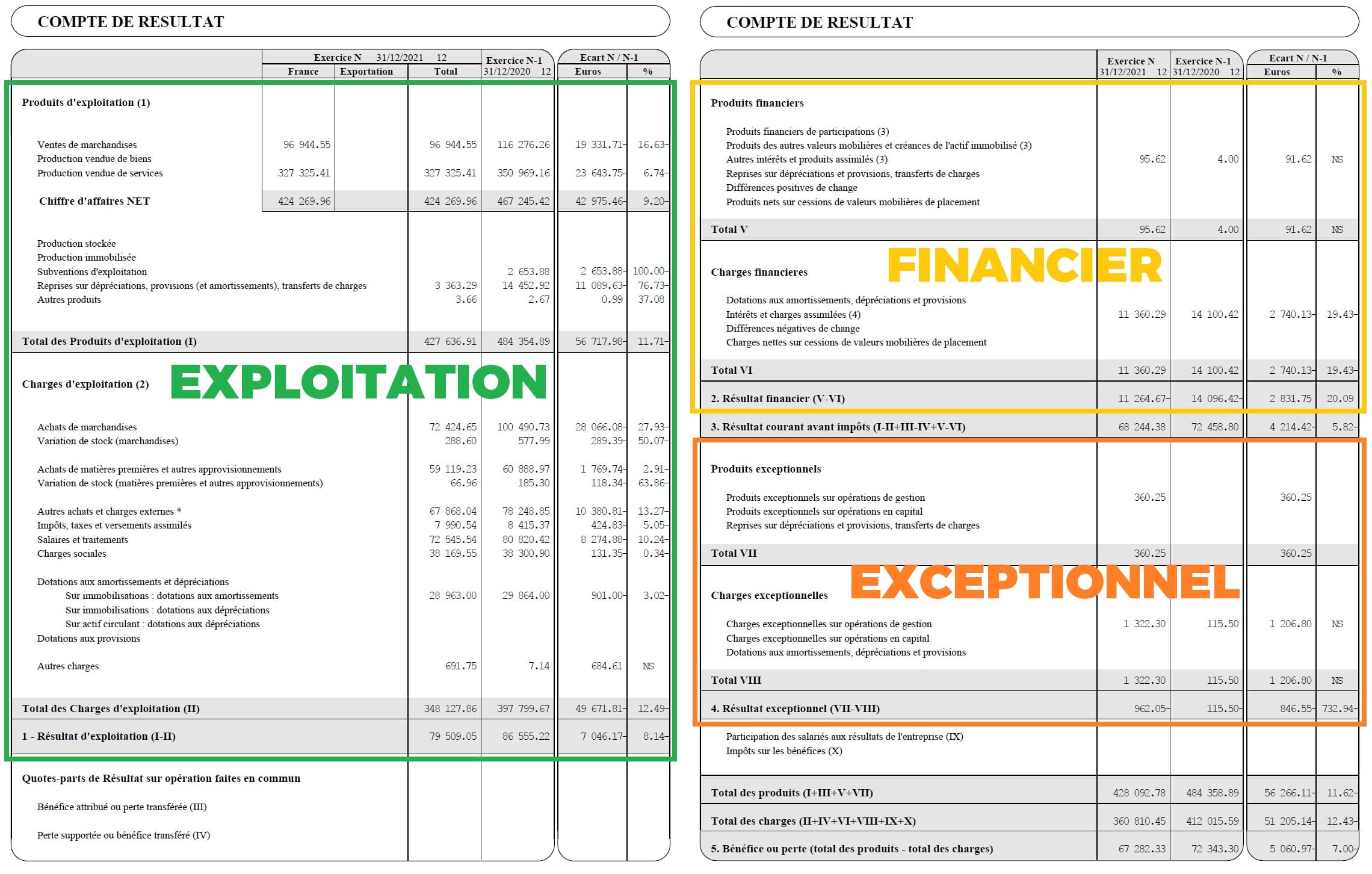

Le compte de résultat synthétise les charges (comptes de classe 6) et les produits (comptes de classe 7) de l'entreprise à la fin de l'exercice comptable.

C'est un indicateur des pertes et bénéfices engendrés par l'entreprise.

Pour ce faire, le compte de résultat range ces éléments dans plusieurs catégories :

Le résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation tient compte :

- des recettes réalisées par l'activité commerciale de l'entreprise (ventes, prestations de services…) ;

- des achats et des dépenses liées à la même activité commerciale.

En montrant la différence entre les produits et les charges, le résultat d'exploitation tient lieu d'indicateur de la rentabilité d'une entreprise.

Il ne prend en compte ni les opérations financières (emprunts, placements…), ni les opérations revêtant un caractère exceptionnel (don, cession d'actif…).

Les produits d'exploitation

Les produits d'exploitation correspondent aux revenus émanant des activités principales et annexes.

Ils sont une variable permettant de savoir si l'entreprise réalise des bénéfices ou non.

Parmi les produits d'exploitation, on retrouve :

- Les ventes de marchandises et de produits finis,

- Les travaux et les prestations de services,

- Les autres produits d'exploitation comme les recettes locatives, les bonus et primes sur ventes, les revenus issus de commissions et services de courtage, etc.

Les charges d'exploitation

Sous les charges d'exploitation se trouvent toutes les dépenses courantes réalisées par l'entreprise afin d'assurer son bon fonctionnement.

Ces charges d'exploitation peuvent varier et sont souvent le reflet de la bonne ou mauvaise gestion de l'entreprise.

Sur le plan comptable, elles rassemblent les dépenses liées aux :

- Achats de marchandises et/ou matières premières,

- Les prélèvements obligatoires,

- Les stocks,

- La rémunération du personnel,

- Les charges sociales,

- Etc.

Le résultat financier

Le résultat financier reflète la stratégie financière de l'entreprise, c'est-à-dire les choix faits en matière de financement (placement, endettement) et leur coût pour l'entreprise.

Il correspond à la différence entre les produits et les charges financières.

Ainsi, une entreprise endettée a des charges financières lourdes et un résultat financier négatif.

Tandis qu'une entreprise dont les produits financiers sont élevés dégage des revenus, donc un excédent de trésorerie (résultat financier positif).

Produits financiers & charges financières

En comptabilité, les produits financiers représentent les entrées d'argent.

Ils sont, pour la majorité, des produits encaissables, c'est-à-dire qu'ils occasionnent une entrée d'argent réelle et contribuent à augmenter la trésorerie de l'entreprise.

Dans de rares cas, ils peuvent être non-encaissables. Ils n'augmentent pas la trésorerie mais impactent le résultat (exemples : quote-part des subventions, reprises sur amortissements…).

Les charges financières, quant à elles, s'apparentent à un appauvrissement de l'entreprise.

Elles peuvent être décaissables, c'est-à-dire arriver en cours d'exercice (achats, salaires, charges sociales…) et provoquer une sortie d'argent.

Ou non-décaissables, et intervenir en fin d'exercice comptable, sous forme de dotations aux amortissements, de variations de stocks…

La différence entre les produits financiers et charges financières donne le résultat financier.

Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel rassemble les éléments considérés comme inhabituels pour l'entreprise, comme les subventions, les primes exceptionnelles, les frais de procès…

En somme, ceux qui ne relèvent pas d'une exploitation courante et classique.

Il est le résultat de la différence entre les produits et les charges exceptionnelles.

Le résultat exceptionnel est un indicateur de l'impact des événements exceptionnels sur le résultat net comptable.

Le résultat net

Le résultat net comptable d'une entreprise représente, sur une période donnée, la différence entre ses charges et ses produits d'exploitation (auxquels s'ajoutent les impôts sur les sociétés).

Le résultat net mesure les ressources restant à l'entreprise à la fin d'un exercice comptable.

Lorsqu'il est négatif, on parle de déficit ou de perte.

Lorsqu'il est positif, on parle alors de bénéfice.

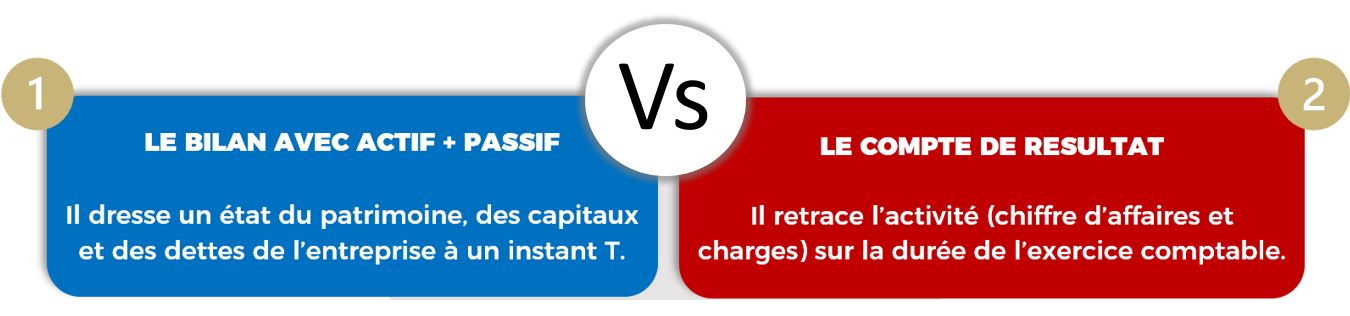

Bilan comptable vs compte de résultat : différences

En fonction de son statut, toute entreprise a pour obligation la tenue et le dépôt d'une comptabilité annuelle, basée sur l'écriture de données comptables précises.

Elle permet d'établir divers documents, témoins de la santé financière passée, présente ou future de l'entreprise.

Parmi ces documents, on retrouve notamment :

- Le bilan comptable,

- Le compte de résultat.

Souvent confondus, ces deux termes ne sont pourtant pas interchangeables et ne visent pas le même objectif de lecture.

En effet, le bilan comptable montre le patrimoine de l'entreprise à un instant T, c'est-à-dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit.

Il se compose de l'actif (à gauche) et du passif (à droite).

L'objectif du bilan comptable est de faire état de la santé financière et économique de l'entreprise.

Sa réalisation et son dépôt annuel au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sont obligation légale que les entreprises doivent remplir à la fin de chaque exercice comptable.

Les entreprises concernées par le dépôt annuel d'un bilan sont celles dont :

- L'activité génère des bénéfices imposés en BIC (bénéfices industriels et commerciaux) :

- Les bénéfices sont imposés en BNC (bénéfices non-commerciaux).

Le compte de résultat, quant à lui, donne un état financier dynamique de l'entreprise.

Il retrace l'ensemble des produits et charges permettant à l'entreprise de fonctionner sur une période donnée.

C'est la différence entre les produits et les charges qui donne le résultat et qui indique si l'entreprise connaît un bénéfice ou une perte.

Ainsi, le compte de résultat analyse les performances de l'entreprise, quand le bilan comptable permet de savoir si elle est financièrement viable.

Pourquoi établir un compte de résultat ?

Le compte de résultat sert de base à de nombreux calculs qui permettent au chef d'entreprise ou au repreneur, d'évaluer au plus juste les capacités de l'entreprise.

L'analyse du compte de résultat diffère en fonction de son lecteur.

Il informe autant sur les performances de l'entreprise que sur ses capacités à rembourser un emprunt ou sur la viabilité de l'activité…

Lecture du compte de résultat : à qui profite-t-elle ?

L'analyse et la correcte exploitation des données d'un compte de résultat permettent de dégager un état financier de l'entreprise.

La première personne concernée par cette lecture est le dirigeant et ses associés éventuels. Cet état financier permet de cibler les différentes causes de dépense des ressources de sa société.

On parle ici de « distribution des richesses », dont les sources peuvent être multiples.

Parmi elles, on compte par exemple la rémunération des salariés, les achats de stocks et de matériels, les impôts et autres taxes, les dépenses de consommation…

Analyser ces canaux de distribution des richesses permet au dirigeant d'ajuster sa stratégie et d'optimiser son activité.

Dans le cadre d'une cession d'entreprise, le compte de résultat donne d'importantes informations sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation à l'éventuel repreneur.

Ces deux données sont primordiales pour estimer la rentabilité et la valeur de l'entreprise cédée.

Le compte de résultat pour l'analyse des comptes annuels

L'établissement des comptes annuels est l'une des obligations comptables auxquelles sont soumises les entreprises.

Réalisés à la clôture d'un exercice comptable, les comptes annuels sont représentatifs du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Ils servent un besoin de transparence, en vue des analyses qui en sont faites par les différents lecteurs :

- Pour les investisseurs, ils permettent d'apprécier les performances de l'entreprise et de mesurer le « retour sur investissement » qu'ils peuvent espérer.

- Pour les organismes de prêts, ils sont source de garanties quant à la solvabilité de l'entreprise.

- Pour l'administration fiscale, ils facilitent les contrôles et permettent de calculer le montant exact de l'impôt.

- Pour les repreneurs, ils permettent de contrôler la viabilité du bien, la justesse du prix de vente…

Le but des comptes annuels est donc de décrire fidèlement la situation de l'entreprise pour en permettre différentes analyses et diagnostics.

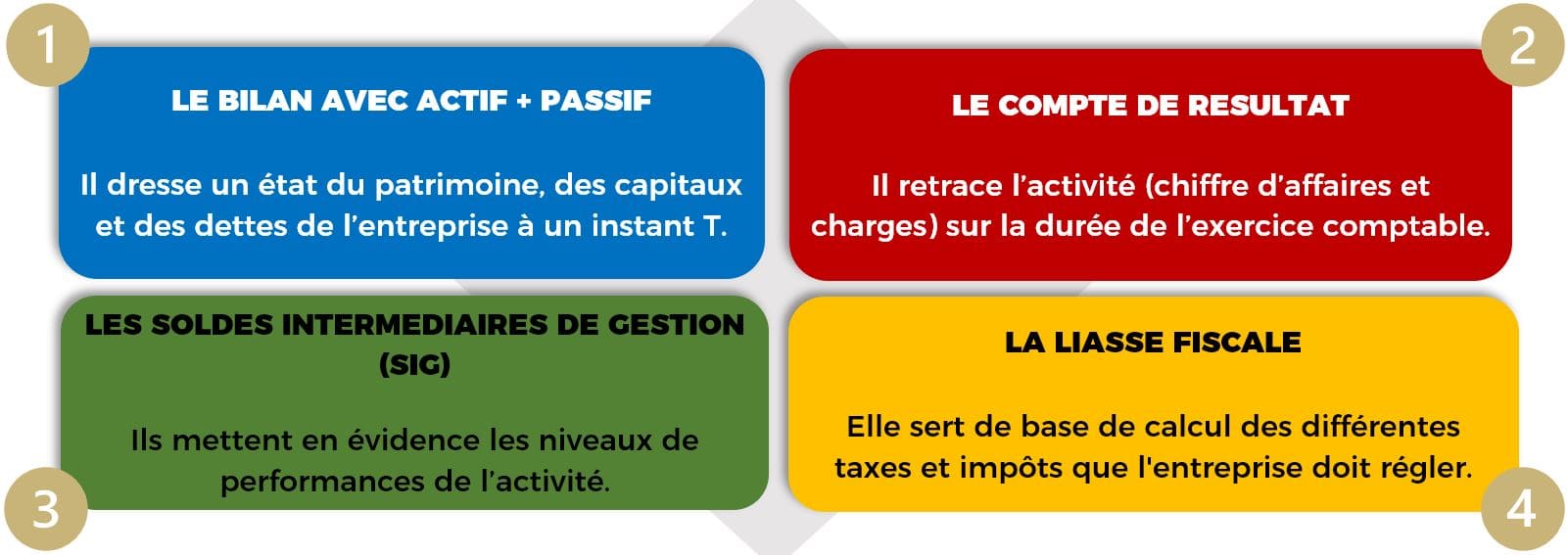

Pour cela, ils doivent être composés de plusieurs documents comptables indissociables :

- Le bilan comptable (avec l'actif et le passif),

- Le compte de résultat (avec les charges et les produits),

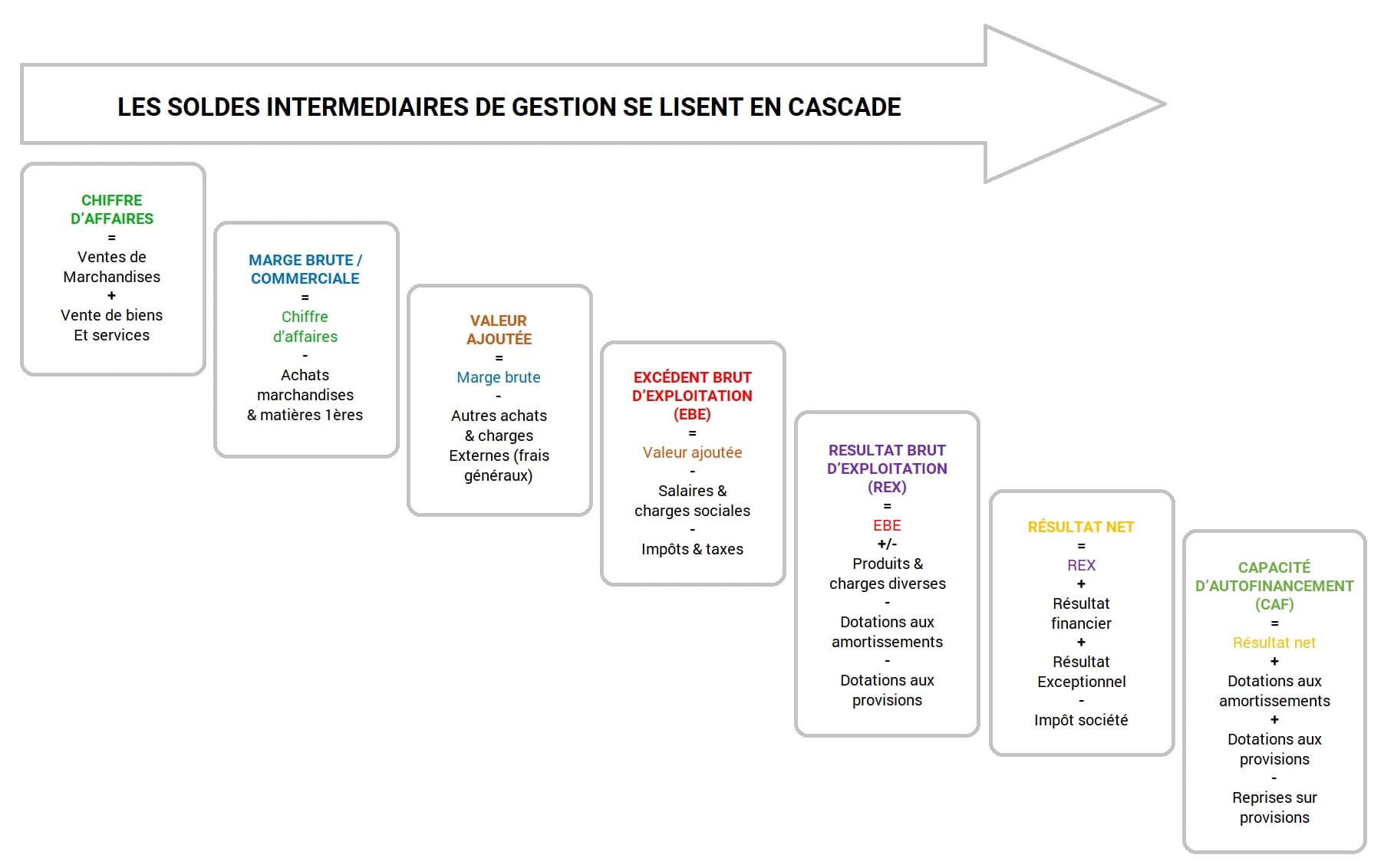

- Le tableau des SIG (soldes intermédiaires de gestion), qui montre les performances de l'entreprise pour optimiser sa gestion (marge commerciale / brute, valeur ajoutée, EBE…)

- La liasse fiscale, qui est une déclaration des divers éléments fiscaux transmise à l'administration fiscale, en vue de justifier du montant de l'impôt réglé par l'entreprise

Ces 4 parties sont complétées par les annexes légales.

Elles rassemblent les informations permettant la compréhension du bilan et compte de résultat (règles et méthodes comptables, engagements de l'entreprise…).

Le compte de résultat pour vos exploitations en cours et vos prévisions

Le compte de résultat d'une entreprise est principalement établi à la fin d'un exercice comptable pour apprécier ses performances sur cette période.

Il peut toutefois prendre la forme d'un prévisionnel permettant d'anticiper l'ensemble des sorties (charges) et entrées (produits) d'argent d'une entreprise.

Généralement établi sur 3 ans, le compte de résultat prévisionnel offre une vision solide de l'état financier de l'entreprise :

- À court terme :

Réalisé au cours de l'exploitation, il permet de se projeter dans l'avenir afin de valider son modèle économique, l'optimiser ou le réajuster.

Ce prévisionnel sert également d'appui auprès des potentiels investisseurs, pour les demandes de prêts, de subventions… Puisqu’il permet de prouver la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise.

- À moyen terme :

Il s'impose comme un des éléments essentiels du business plan qui est à établir au cours d'un projet de reprise d'une affaire existante.

Sa présentation détaillée des charges et des produits de l'exercice comptable futur permet d'évaluer la faisabilité et la viabilité du projet.

Complété par les SIG, c'est un élément indispensable pour anticiper les risques et mettre en avant les atouts de l'entreprise (rentabilité, marge, autofinancement…).

Nos conseils pour comprendre et établir votre compte de résultat

Propre à chaque entreprise, le compte de résultat traduit les choix et le pilotage financier faits par cette dernière.

Il convient d'être prudent dans l'analyse des résultats présentés, de les étudier individuellement et de voir comment ils ont été obtenus.

Les 3 données essentielles de votre compte de résultat

Parmi les nombreuses données qui se dégagent du compte de résultat, trois d'entre elles permettent de savoir si les ressources de l'entreprise sont utilisées de manière cohérente et optimale.

Pour commencer l'analyse de la bonne marche financière de l'entreprise, le lecteur s'intéresse :

- Au chiffre d'affaires : premier indicateur des performances d'une entreprise, il correspond au montant des recettes réalisées par l'entreprise dans le cadre d'une activité courante.

On analyse ses variations et leurs causes.

- Aux charges d'exploitation : leurs montants et leurs origines mettent en lumière ce dont a besoin l'entreprise pour fonctionner.

Elles indiquent l'évolution de la marge, l'évolution de la masse salariale et l'usure des équipements de production.

- Au résultat net : c'est le reflet de la rentabilité comptable de l'entreprise. Intégrant des données financières et exceptionnelles, il reste un indicateur à la portée relative.

On lui préfère donc l'excédent brut d'exploitation, où l'on retraite certaines charges, pour déterminer la rentabilité normative de l'affaire.

Les autres données qui complètent votre compte de résultat

Au cours de l'exploitation ou dans le cas d'une reprise, plusieurs données permettent de compléter l'analyse du compte de résultat.

Ces dernières découlent des calculs suivant :

- Le seuil de rentabilité (SR) :

Il correspond au chiffre d'affaires qu'une société doit atteindre pour obtenir un résultat nul, c'est-à-dire l'équilibre.

Cet indicateur permet de voir quel doit être le chiffre d'affaires minimum pour que l'entreprise puisse couvrir ses charges fixes, sans perdre d'argent et ce, quelle que soit l'ampleur de son activité.

Il se calcule ainsi : SR = montant des charges fixes – taux de marge sur coûts variables.

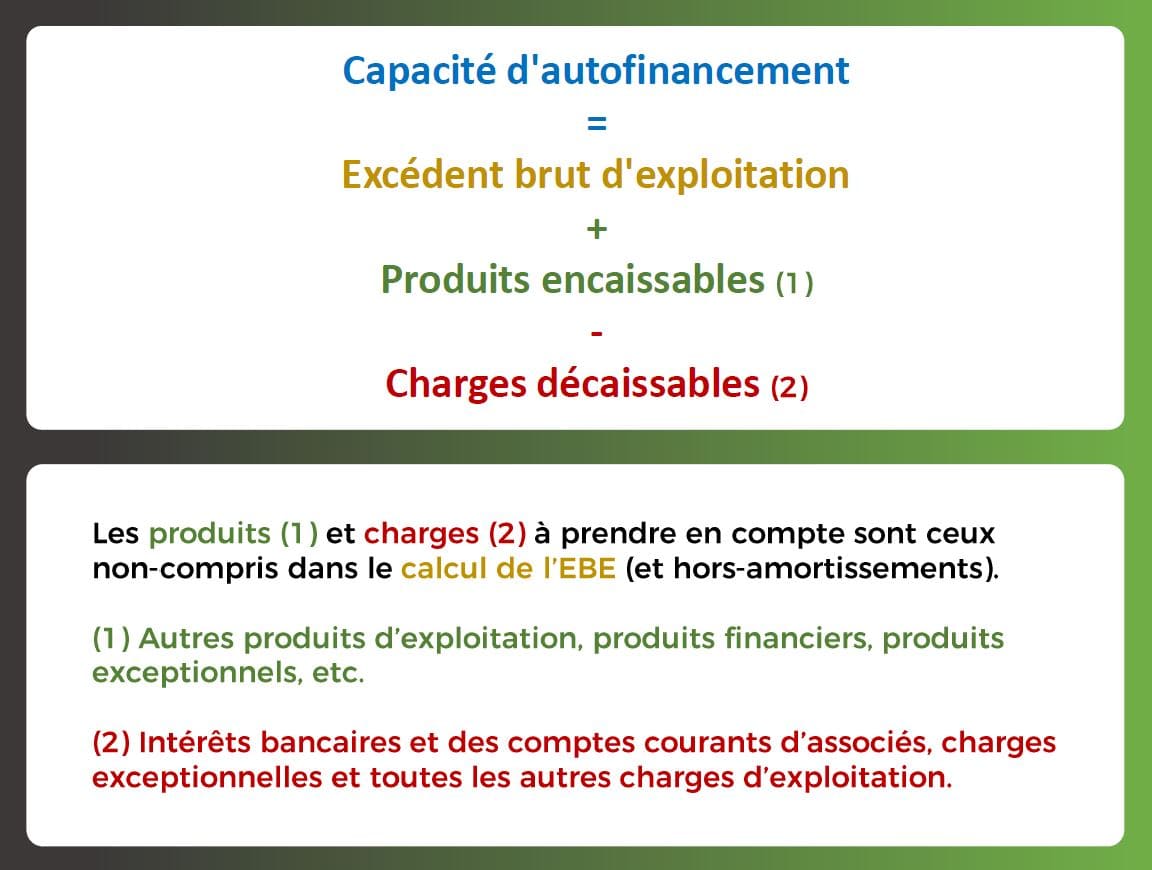

- La capacité d'autofinancement (CAF)

Elle reflète l'état des flux de trésorerie générés par l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire les ressources brutes disponibles en fin d'exercice.

C'est un indicateur de la capacité d'investissement de l'entreprise, de son indépendance financière, du niveau de son fonds de roulement.

La méthode la plus simple pour calculer la CAF est de partir de l'EBE : CAF = Excédent Brut d'Exploitation + produits encaissables – charges décaissables.

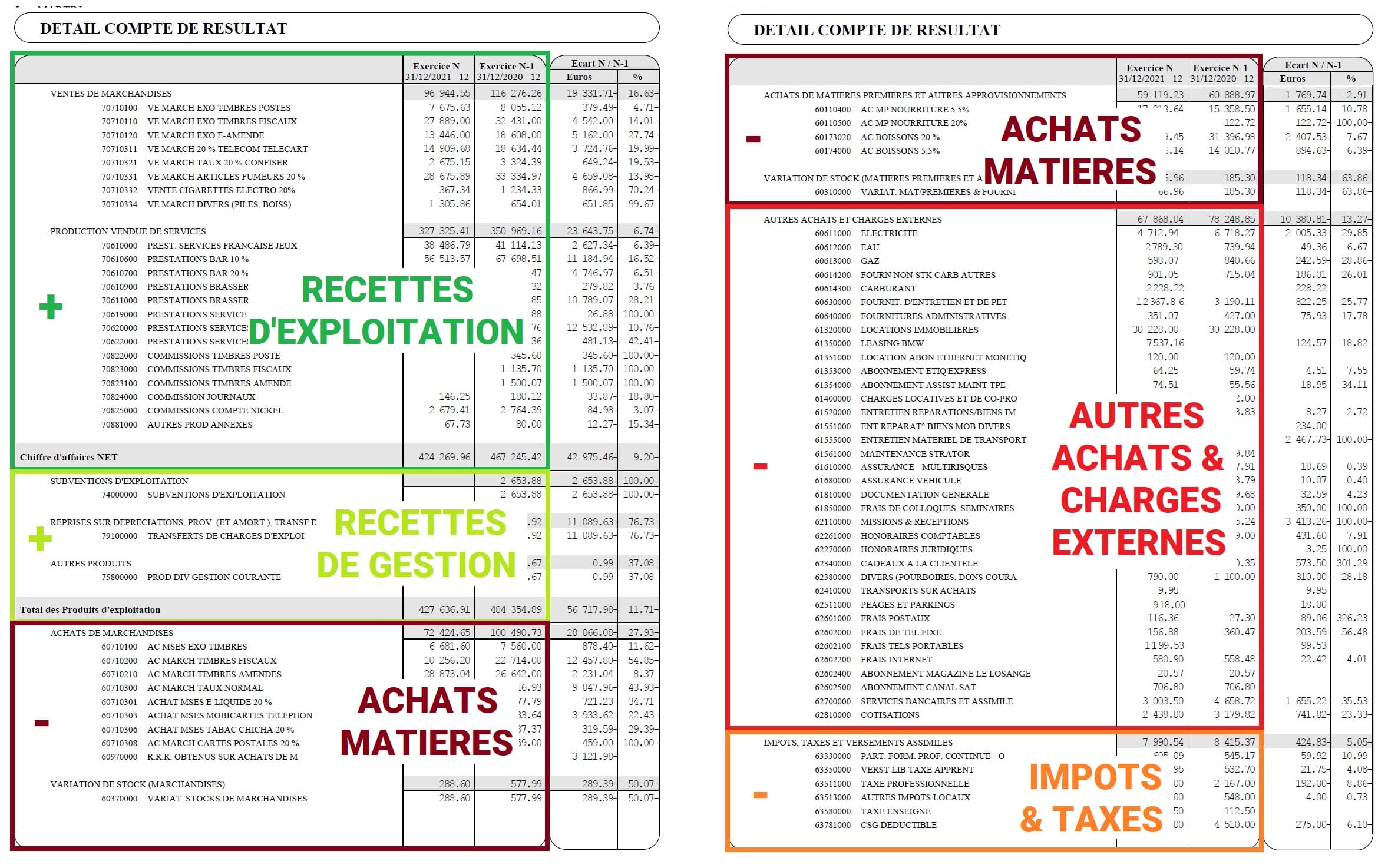

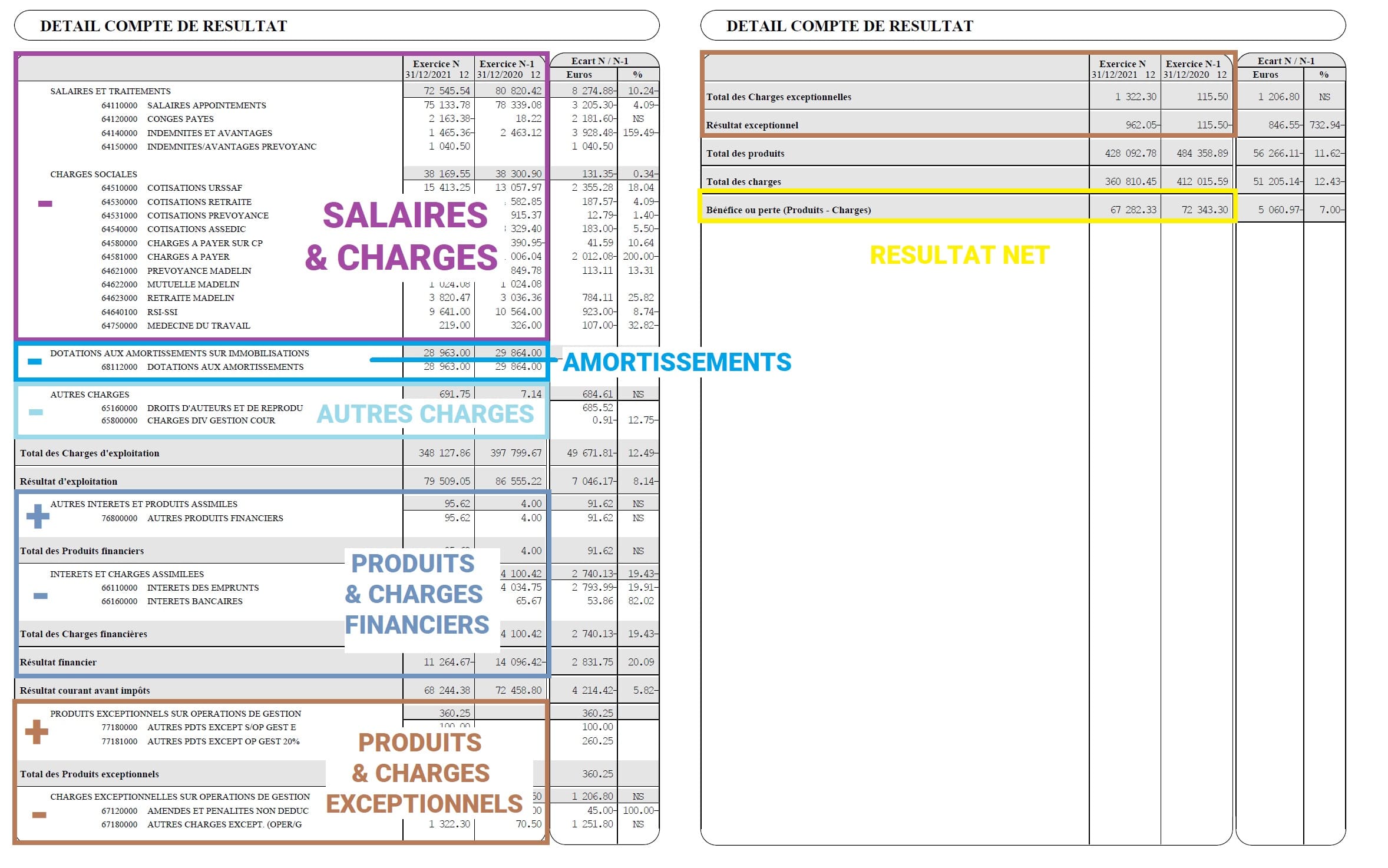

Enfin, dans le cadre d'une reprise, le compte de résultat détaillé permet de procéder au retraitement des charges.

Le repreneur visualise ainsi toutes les charges ponctuelles et dispensables au bon fonctionnement de l'activité. Il peut de ce fait arbitrer celles qu'il conservera dans son exploitation ou non.

Le résultat de l'exercice (situé en bas du compte de résultat) est à analyser pour comprendre sa formation.

À ce titre, un autre état financier peut servir de complément : les soldes intermédiaires de gestion (SIG), qui présentent les indicateurs dans un ordre légèrement différent.

Les rations & indicateurs complémentaires du compte de résultat

Le calcul et l'analyse de ces différents ratios et indicateurs peuvent éclairer sur les performances et à la santé de l'entreprise, afin d'améliorer sa gestion.

Ces ratios sont présents dans le tableau des SIG, mais leur calcul peut se faire à l'aide du compte de résultat, dans l'analyse des comptes annuels.

- Le taux de marge commerciale : mesuré à partir de la différence entre le prix de vente et le prix de revient d'un produit, d'une prestation de services. Il exprime la richesse créée avec l'offre vendue à partir de la transformation / revente d'un produit (bien) ou de l'utilisation d'un savoir-faire (service).

- La valeur ajoutée : indique la richesse brute créée par l'entreprise dans le cadre de son activité, avant prise en compte des charges de ressources humaines.

- L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : mesure la rentabilité brute de l'entreprise, une fois payés les achats, charges courantes, salaires et impôts.

Nos 4 étapes pour réaliser votre compte de résultat

Dans la plupart des cas, c'est l'expert-comptable de l'entreprise qui se charge de la réalisation du compte de résultat.

Il se base sur les éléments de comptabilité transmis par l'exploitant tout au long de l'année : factures payées et encaissées, relevés de compte et toute autre pièce comptable.

Lister les charges

Les différentes charges de l'entreprise doivent figurer au compte de résultat. Pour cela, elles sont regroupées sous 3 catégories :

- Les charges d'exploitation : qui regroupent les dépenses effectuées par l'entreprise pour réaliser un produit ou un service (achat de marchandises, impôts, charges salariales…).

- Les charges financières : qui correspondent au montant de l'endettement de l'entreprise pour garantir son fonctionnement (emprunts, découverts, escomptes…).

- Les charges exceptionnelles : qui correspondent aux dépenses sortant du fonctionnement classique de l'entreprise (amendes, pénalités, dons…).

Lister les produits

La grande majorité des produits émane du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais ils peuvent aussi provenir d'autres sources (placements, aides…). Tous doivent être listés.

Au niveau du compte de résultat, les produits sont regroupés sous 3 catégories :

- Les produits d'exploitation : qui correspondent le chiffre d'affaires généré par l'activité de l'entreprise (ventes de marchandises, prestations de services, subventions…).

- Les produits financiers : qui correspondent aux intérêts générés suite aux différentes stratégies de financements et placements (dividende, revenus de titres immobilisés, intérêts perçus…)

- Produits exceptionnels : qui sont les ressources générées ou reçues en dehors du cadre d'exploitation normal mené par l'entreprise (dons, subventions et aides exceptionnelles, gains de procès…)

Calculer les différents résultats

Une fois les charges et les produits listés sous les bonnes catégories du bilan comptable, vous pouvez calculer les différents résultats d'exploitation, financier et exceptionnel.

Calculer le résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation reprend les opérations courantes d'une entreprise.

Pour calculer le résultat d'exploitation, il faut retrancher les charges d'exploitation aux produits d'exploitation.

Calculer le résultat financier

Le résultat financier est surtout une donnée pertinente et révélatrice pour les entreprises générant beaucoup de produits financiers, comme les sociétés de holding.

Pour calculer le résultat financier d'une entreprise, il faut soustraire les charges financières aux produits financiers.

Calculer le résultat exceptionnel

Reflet des opérations exceptionnelles d'une entreprise, le résultat exceptionnel s'oppose au résultat d'exploitation.

Le résultat exceptionnel donne une idée du climat conjoncturel dans lequel évolue la société.

Il se calcule en retranchant les charges exceptionnelles aux produits exceptionnels.

Calculer le résultat net comptable

L'objectif du compte de résultat est notamment de calculer le résultat net que l'entreprise a réalisé au cours de l'exercice comptable.

Le résultat net comptable d'une entreprise se calcule en ajoutant les trois résultats précédents.

À savoir, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel auxquels on retranche l'impôt sur les bénéfices et la participation des salariés.

Evaluez en ligne l'entreprise que vous voulez acheterImage balise alt : calcul resultat net compte resultat

Précises et exigeantes, la constitution et la lecture d'un compte de résultat nécessitent l'expertise d'un expert-comptable de l'entreprise. Présent à chaque étape, il accompagne l'exploitant et apporte un œil critique et externe au projet d'exploitation ou de reprise d'entreprise.

F.A.Q

Comprendre et établir un compte de résultat en 3 questions

Le compte de résultat est organisé en trois parties : le résultat d’exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Le résultat d’exploitation l’activité courante de l’entreprise. Le résultat financier reflète la stratégie appliquée au sein de l’entreprise en matière de financement. Enfin, le résultat exceptionnel fait référence à toutes les opérations hors du commun ayant eu lieu au cours de l’exercice comptable (dons, subventions…). De ces trois résultats découle le résultat net comptable, qui mesure les ressources nettes de l’entreprise après imposition sur les bénéfices.

Le rôle d’un compte de résultat est double. Pour le chef d’entreprise, il permet de savoir comment les richesses de son entreprise sont utilisées (rémunérations, achats, investissements, impôts…). Cela lui permet d’ajuster sa stratégie commerciale, managériale et financière. En cas de cession d’entreprise, l’analyse du compte de résultat permet au repreneur d’estimer la rentabilité et la valeur de l’affaire.

Le compte de résultat est un document comptable qui présente l’ensemble des charges (dépenses) et des produits (recettes) d’une entreprise au cours d’un exercice comptable. Il fait partie des comptes annuels de l’entreprise, au même titre que le bilan actif/passif, le tableau des SIG (soldes intermédiaires de gestion) et la liasse fiscale.